eスポーツスタジオ

エッセイ

たとえば、ファミコンを一日一時間しか許してくれないお母さんたちの、そのちょっとつらい審判の由来は、子供がゲームに夢中になりすぎて勉強が手につかなくなることへの懸念からだっただといまはわかる気がする。この子が生きていく社会では、ゲームよりも勉強。時間割を組まれていない時間の過ごしかたこそが肝心なのだった。

ところが、まさしく「社会」の語を冠したソーシャルゲームはといえば、彼女たちが忌避したさまをプラットフォームじたいが誘惑しているように思われる。切実にそれが癒しになっている当事者からすれば迷惑な偏見にすぎないだろうが、イヤミを飛ばされることもあるだろう。

しかしだからといってゲームそのものが糾弾されるいわれはない。だって、いくらでも依存できる構造に甘えないゲームプレイのすがたが、いま急速に普及しつつある。eスポーツである。

ゲームにつぎ込むことのできる可処分所得の多寡がそのままプレイの充実に結びつく傾向にあったソーシャルゲームのプレイと比して、eスポーツのプレイは従来のスポーツと同質の技術とそれを得るための鍛錬が多くを占める。この場合ゲームの語は「試合」の意を色濃く持つようになっていき、eスポーツの大会がおおいにスペクタキュラーに演出されることも少なくない。

ことeスポーツにおいて、もはやゲームのプレイはひとりきりの刹那ではなくなった。

なされた途端に、そのプレイはゲームに貯められていき、数多のプレイヤーたちの絶え間ない反省と模倣と発展の資産となる。いってみればeスポーツにおいては、「キャラクターをプレイする」という、ゲームがもとより準備していた体験の性格は薄れ、卓越した技術をもつプレイヤーのほうが「キャラクターとして」まなざされる。げんに、プレイステーションのコントローラーにはストリーミングのボタンが配され、プレイヤーはチャンネルをもち自身のプレイを発信している。そして、発信されたプレイは、次のプレイヤーを生む。スポーツの習熟のエコシステムが、すでにそこにある。

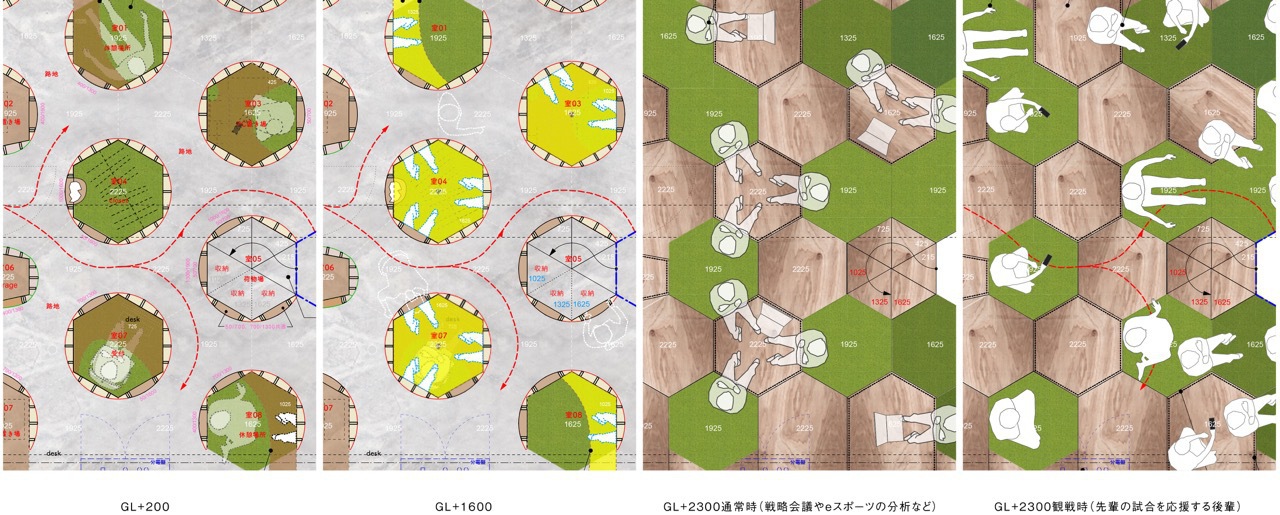

この教室に一歩入るとベニヤの茂みの中に放り込まれる。茂みはいくつかの部屋の三次元的な構成によって形づくられる。ファインプレーに興奮した学生が背もたれをきしませながら歓声を上げるその部屋の天井は、さきの試合のチームワークのフィードバックに没頭する彼らのしずかな足を支える天井になっている。プレイヤーはただひとつの部屋にいるのではない。小さなスタジアムの群れが、それぞれの熱狂を湛えて隣り合っているのだ。

大学内に切り込んだ小さな窓は、このようなeスポーツが帯びるゲームプレイの社会性を、この社会に映すスクリーンの役目を果たす。お母さんを連れてきたっていい。ゲームもちゃんと勉強だったんだって、きっとわかってくれる。

用途:eスポーツスタジオ

所在地:日本大学生産工学部内

構造/構成:内装

工事:アデザイン+カワハラ

プレカット:EMARF/VUILD

担当:齋藤由和・梅木寿美恵

協力:日本大学(野口裕莉菜・保坂菜摘・加瀬昌子)

構造相談:海野敬亮

木製サッシ相談:藤田雄介

写真:Hayato Kurobe

エッセイ:國富太陽(芸術家)

竣工:2022年3月

受賞:日本空間デザイン賞入選